Les Grands Prédateurs

Gardons la raison, gardons nos troupeaux et... Gardons le loup !

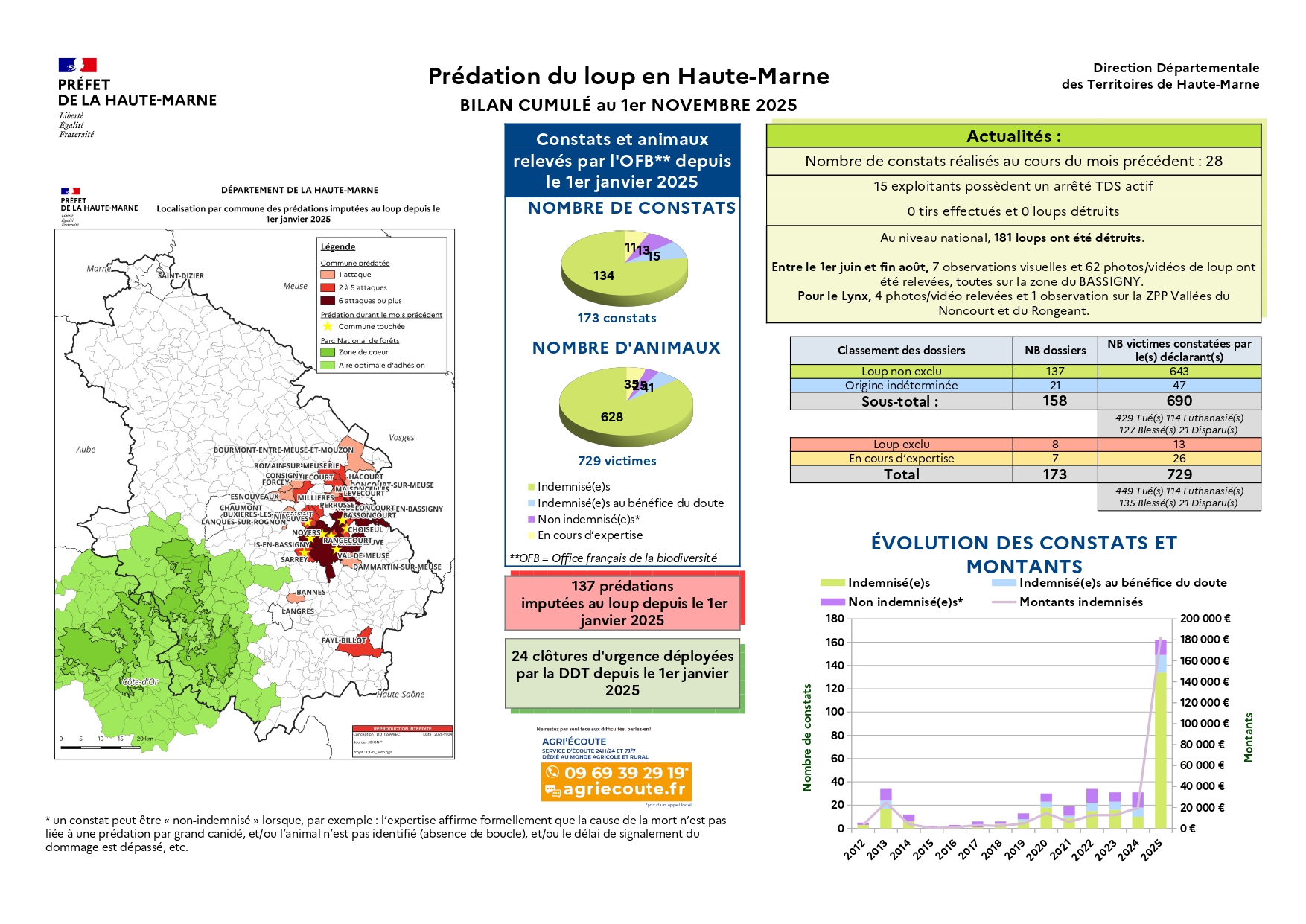

Radio-Primitive consacre une Émission Spéciale à la situation du loup en France dont le statut d’Espèce strictement protégée a été révisé et qui fait l’objet de tirs de destruction importants sur l’ensemble du territoire en cours de reconquête par des individus qui se dispersent en différentes régions du Jura, au Plateau de Millevaches des Ardennes à la Bretagne , de la Lorraine à la Haute Marne. A ce jour, 181 tirs létaux ont été réalisés au plan national.

- Patrick Degeorges est philosophe et ancien responsable de la conservation des Grands Prédateurs au ministère chargé de l’écologie (2005 2010) et directeur de l’Institut des hautes études pour les pratiques et les Arts de transformation (Ihepat) ; membre de l’Institut Michel Serre.

- Farid Benhammou est géographe , chercheur associé au Laboratoire ruralités de l’université de Poitiers, spécialiste des grands prédateurs.

Affiche : Robert J

Dans leur Tribune du Monde le 14 Octobre 2025 ils plaident pour Refonder le Plan National d’Action Loup en France.

L’État contre les loups : révélateur d’une offensive contre le droit de la nature, au détriment de la démocratie locale.

Au tournant des années 2010, le Plan national d’action Loup visait encore à maintenir un équilibre: accompagner la recolonisation naturelle d’une espèce protégée tout en soutenant les éleveurs confrontés à la prédation. Quinze ans plus tard, sous couvert de pragmatisme, la prévention graduée fondée sur la protection des troupeaux, l’effarouchement et, en dernier ressort, des tirs d’élimination ciblés, a glissé sans débat public vers une logique de contrôle démographique. Pour maîtriser la croissance de la population lupine, le gouvernement fixe désormais un taux de prélèvement de 19 %, révisable à la hausse sans lien avec la réalité des attaques. (Il pourra être augmenté à 20 ou 21% si tous les tirs ont été effectués avant la fin de l’année). En multipliant sans discernement les tirs, la politique actuelle alimente le rejet de l’espèce, y compris là où la prédation demeure rare.

Cette dérive s’est trouvée renforcée, à l’échelle européenne, par l’assouplissement récent de la protection du loup dans la Convention de Berne et la Directive Habitats. Le passage d’un régime de protection stricte à une simple gestion réglementée se traduit en France par la suppression de l’obligation de prouver l’épuisement des alternatives avant toute mesure létale. Cette simplification administrative fait de l’abattage une formalité déclarative et consacre, de fait, ce qui devait rester un ultime recours, au détriment des mesures de prévention. La décision prise en 2024, sous la pression de la FNSEA et de la Coordination rurale, de classer les élevages bovins comme non protégeables confirme cette tendance. Exclues des aides financières du Plan Loup, les fermes concernées ne peuvent plus que mettre en œuvre des tirs. Or les études montrent que ceux-ci ne se substituent pas durablement aux mesures de prévention et peuvent même aggraver la prédation en désorganisant les meutes. La facilitation systématique des tirs nourrit un climat de confrontation où certains représentants syndicaux et politiques appellent à des battues punitives hors cadre légal et s’en prennent aux associations de défense du vivant. Cette stratégie entretient une illusion de maîtrise tout en éludant les causes profondes de la détresse des éleveurs : isolement social, précarité des petites fermes, artificialisation des terres, dépendance aux intrants, prolifération des zoonoses, alors que plus de la moitié des agriculteurs partiront à la retraite d’ici 2030.

Ce qui se joue autour du loup est le symptôme d’une offensive contre le droit de la nature, menée au nom de la compétitivité économique et de l’efficacité gestionnaire, au détriment de la vie démocratique locale. À l’automne 2025, le gouvernement a soumis à consultation publique un projet de décret modifiant le Code de l’environnement. Ce texte place sur le même plan l’état de conservation favorable des espèces protégées et leur coexistence avec les activités économiques existantes. Il rompt avec le principe de non-régression du droit de l’environnement. La protection, jusque-là fondée sur une obligation de préservation, devient un arbitrage administratif conditionné à ce que l’économie puisse tolérer. Concrètement, la présence d’une espèce protégée ne pourra plus, à elle seule, justifier l’annulation d’un aménagement, même lorsque son habitat est directement menacé. L’autorisation préfectorale de construire une méga-bassine à Sainte-Soline, en zone Natura 2000, au cœur du principal site de reproduction de l’outarde canepetière, espèce en danger d’extinction bénéficiant d’un plan d’action, a ainsi été maintenue, contre l’avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le démantèlement des garanties accordées à la protection du vivant s’inscrit dans un basculement institutionnel plus large. Comme l’a documenté Mediapart, une réforme discrètement entrée en vigueur à la rentrée 2025 a parachevé la prise de pouvoir du corps préfectoral sur l’ensemble des services déconcentrés. Les préfets disposent désormais d’un pouvoir hiérarchique, budgétaire et dérogatoire leur permettant de modifier l’application des normes pour motif d’intérêt général et d’orienter toutes les politiques territoriales. Sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, ils deviennent garants de la fidélité politique des administrations territoriales. La biodiversité, la culture ou la santé peuvent désormais être traitées comme des enjeux de sécurité publique. Les préfets disposent de tous les leviers pour décider quelles pratiques agricoles, quels usages du sol ou quelles formes de vie sont jugés compatibles avec l’ordre établi.

Face à cette concentration des pouvoirs, se mobiliser pour refonder la politique du loup devient un acte à la fois symbolique et concret de résistance démocratique. Revendiquer la possibilité de définir, selon les réalités et les seuils d’acceptabilité propres à chaque territoire, une approche différenciée et proportionnée du risque de prédation constitue un test de maturité politique. Dans cette perspective, le loup cesse d’être un problème à éliminer. Il offre au contraire l’opportunité d’exercer un discernement collectif au plus près du terrain, de co-élaborer des règles, afin d’imaginer une gouvernance négociée et contextualisée, coordonnée avec les élus aux échelles pertinentes, intercommunalités, comités de massif, bassins versants, parcs naturels régionaux. Or c’est précisément cette possibilité que l’exécutif préfectoral court-circuite en neutralisant la délibération locale. En Haute-Marne, au printemps 2025, une autorisation de tir a été délivrée à un éleveur, par ailleurs président du Conseil départemental, en moins de vingt-quatre heures, sans évaluation indépendante ni vérification des mesures de protection, au point que des associations ont porté plainte pour violation du droit de l’environnement et conflit d’intérêts.

Cette logique se retrouve dans la gestion de l’eau, de la forêt, de la santé ou de l’énergie. Des méga-bassines aux coupes rases dans les forêts publiques, des fermetures de maternités ou de services d’urgence jusqu’à la relance des EPR2, aux grands parcs éoliens ou photovoltaïques planifiés sans concertation, une même centralisation technocratique s’impose. Partout, la décision s’éloigne du terrain au nom de l’efficacité, transformant les milieux en simples ressources à gérer et retirant aux habitants la possibilité de participer aux choix qui engagent leur avenir commun.

L’enjeu est de sortir de l’alternative stérile entre économie et écologie, entre le pastoralisme et le loup, pour redéfinir le cadre du débat public à l’aune de l’habitabilité des territoires, en tenant ensemble culture, santé, eau, biodiversité et alimentation, afin que les campagnes redeviennent des espaces d’apprentissage et d’invention éco-politiques. C’est pourquoi, en impliquant aux côtés des éleveurs non seulement les chasseurs et les forestiers, mais aussi les naturalistes, enseignants, acteurs culturels, artistes, soignants et habitants, nous défendons une écologie des pratiques démocratiques. Aux arbitrages dérogatoires des autorités préfectorales, opposons des jurisprudences citoyennes. Faisons émerger des micro-parlements pour une ruralité vivante, capables d’articuler savoirs vernaculaires et habitants avec les savoirs scientifiques, pour constituer un contre-pouvoir enraciné dans les milieux de vie, apte à redonner à la décision publique sa légitimité écologique et collective.